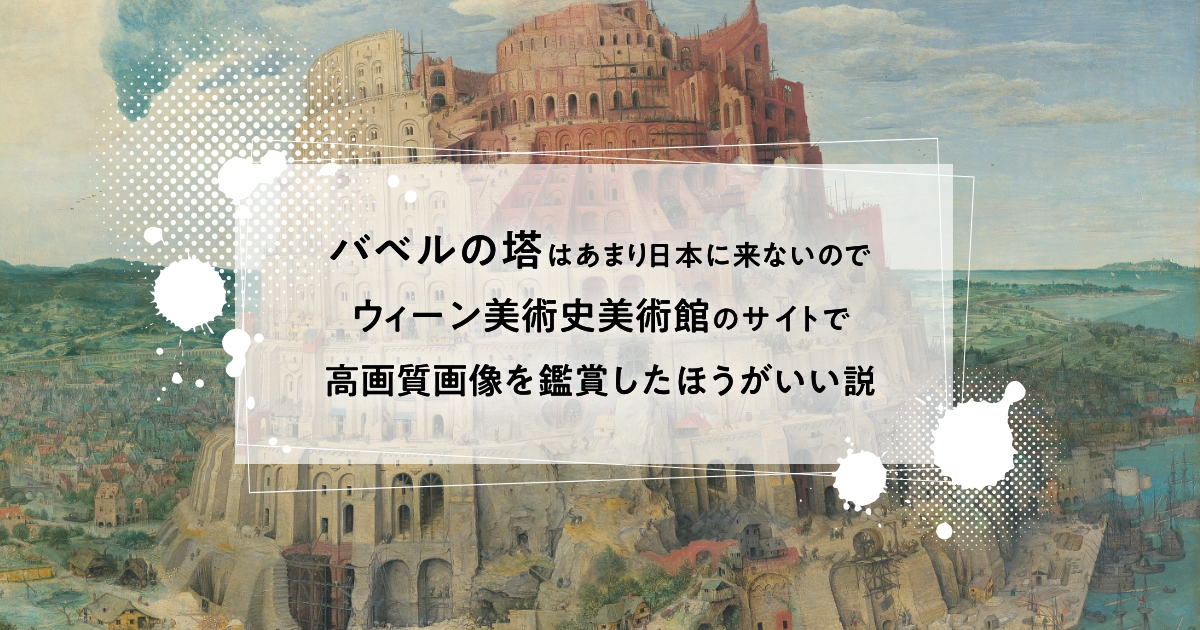

ピーテル・ブリューゲルの「バベルの塔」が日本で展示されることは極めて稀です。それはなぜでしょうか?

「バベルの塔」は2作品ある

まず知っておきたいのは、現存するブリューゲルの「バベルの塔」は2作品あります。ウィーン美術史美術館の「大バベル」(114×155cm、1563年)と、オランダ・ロッテルダムのボイマンス・ファン・ブーニンゲン美術館の「小バベル」です。

2017年に東京都美術館で開催された「バベルの塔」展で来日したのは、ボイマンス・ヴァン・ベーニンゲン美術館の「小バベル」の方です。一方ウィーン美術史美術館の方の完成度が高く最高傑作であると称される「大バベル」の方はまだ日本に来ていないのです。

なぜ「大バベル」は日本に来ないのか

板絵ゆえの脆弱性

最大の理由はこの作品が板に描かれていることです。キャンバスに比べて木製板は温湿度の変化に敏感で、長距離輸送には大きなリスクが伴います。日本とヨーロッパの気候の違い、さらに飛行機での長時間移送は、500年近い歴史を持つこの貴重な板絵には過酷すぎます。

保険と輸送の現実

海外の名画の貸出には保険料がかかります。作品の価値が高ければ高いほど、リスクを避けたい所蔵館側の慎重姿勢も理解できます。ウィーン美術史美術館は世界最大のブリューゲル・コレクション(12点)を誇り、その中でも「バベルの塔」は目玉作品なので簡単には貸し出せないのかもしれません(おそらく)。

ウィーン美術史美術館のデジタル画像が素晴らしい理由

超高解像度での細部鑑賞

実はweb上での鑑賞には意外にメリットがあります。ウィーン美術史美術館のオンラインコレクションでは「バベルの塔」を超高解像度で見ることができ、肉眼では確認困難な細部まで鮮明に観察できます。

建設現場で働く無数の人々の表情、建築の精巧なディテール、遠景の風景まで、拡大して見れば見るほど新しい発見があります。現地の美術館でも拡大ルーペが設置されているのは、この作品の「見れば見るほど面白い」特性を物語っています。

海外美術館の「太っ腹」なデジタル戦略

欧米の主要美術館は、教育と文化普及を目的として高品質な画像を無料で公開しており、研究や教育目的での利用を積極的に支援する姿勢を示しています。

また海外の主要美術館は「文化は人類共通の財産」という考えが根強く、特に公立美術館は税収で運営されているので市民に還元すべきという発想があります。

日本の美術館のデジタル対応の課題

一方日本の美術館のデジタル対応は、まだ発展途上です。著作権への慎重すぎる姿勢、予算不足、そして「実物を見に来てほしい」という考えが、デジタル化の妨げとなっているのが現状ではないかと思います。

しかしコロナ禍を経て、一部の美術館では積極的なデジタル化が始まっており、今後の改善に期待しましょう。

デジタル鑑賞の限界と実物の価値

もちろんデジタル画像では伝わらないものもあります。絵具の厚みや筆触、作品の持つオーラや存在感はやはり実物でしか体験できません。しかし、現実的に「大バベル」を見る機会が限られている以上高品質なデジタル画像をダウンロードできるのは最良の選択肢です。

まとめ:文化のデジタル化への期待

ブリューゲルの「バベルの塔」(大バベル)が日本に来る日を待ち続けるより、今すぐウィーン美術史美術館のデジタルコレクションで、この傑作の素晴らしさを堪能した方がよさそうです。

海外美術館の「太っ腹」なデジタル戦略に学び、日本の美術館にも同様の取り組みが広がることを願います。

ウィーン美術史美術館の公式サイトから「バベルの塔」の高解像度画像はこちらから観れます。なんとダウンロードボタンまでついてます。

ちなみにボイマンス・ファン・ブーニンゲン美術館の「小バベル」はこちら。